「Wellulu」に記事が掲載されました

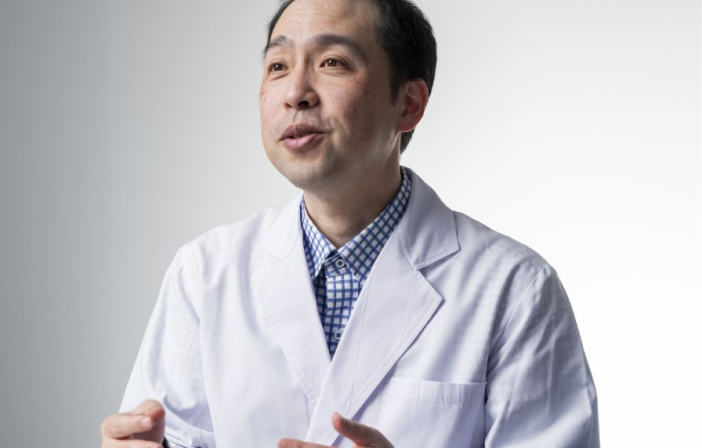

協同乳業研究所とは

企業理念である「⾃然の恵みを⼤切に、健康で豊かな⾷⽂化の創造につとめます」のもと、安全で安心できる商品を提供することに加え、健康寿命の延伸を実現する商品をお届けするため、さまざまな研究テーマに取り組んでいます。

独自の研究テーマにこだわり、それを追求することで多くの研究成果が得られています。特に腸内細菌叢が産生するポリアミンの研究は、国内外の多くの研究機関から共同研究を打診されるなど、⾼い評価を受けています。

業務内容

-

基礎探索研究

健康寿命延伸に繋がる新しい機能性食品のシーズ探索。主に腸内細菌叢が産生する代謝産物に着目。ポリアミンの新機能探索、腸内細菌由来水素ガスの基礎研究など

-

応用研究

基礎探索研究などで得られた研究リソースなどの商品化、あるいは商品の高付加価値化のための研究。腸内ポリアミン産生技術を使ったヨーグルト、B1乳酸菌の機能開発など

-

基盤技術研究

基礎探索研究や応用研究に必要な基盤技術の確立。糞便メタボロミクス、認知的柔軟性の評価法の構築など

-

分析・品質管理

表示に関わる栄養成分などの分析、お申し出品の分析・原因究明、品質管理室業務の指導・援助による検査標準の管理、全国の工場の品質管理部門への指導、援助

-

特許出願・管理

基礎探索研究等で見出した新技術などの特許出願や特許庁対応、他社特許侵害のチェックなど

-

機能性表示食品届出・管理

消費者庁などに提出する書類や資料作りやサポート

主な研究テーマ

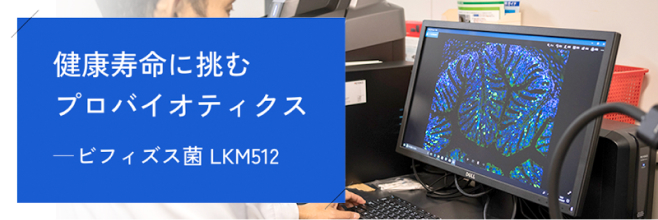

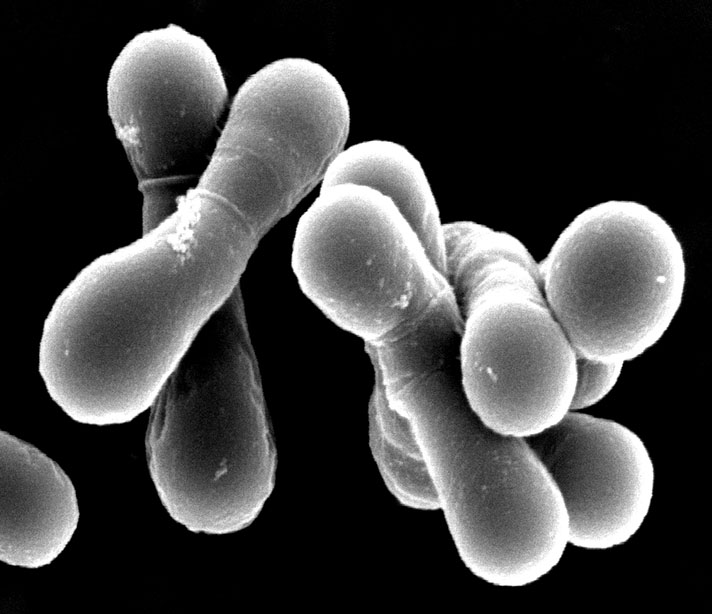

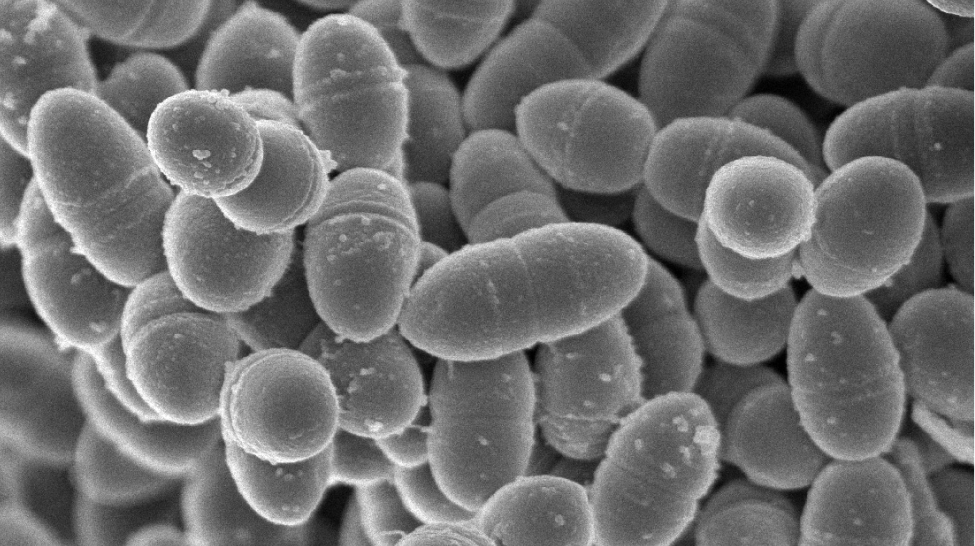

ビフィズス菌LKM512の研究

1998年から、ビフィズス菌LKM512(学名 Bifidobacterium animalis subsp. lactis LKM512)の研究を始めました。高い耐酸性と腸管粘液への接着性が特徴のビフィズス菌で(Int J Food Microbiol 93: 109-113, 2004; Curr Microbiol 44: 212-215, 2002)、胃酸で殆どダメージを受けずに腸管に届き、腸管の中で増殖することが初めて確認されたビフィズス菌です(Microbial Ecol Health Dis 12: 77-80, 2000; Microbiol Immunol 53: 421-32, 2009)。

このビフィズス菌LKM512は、強い整腸作用を発揮します。

また、ヒトでの摂取試験では、難治性のアトピー性皮膚炎の軽減効果等を確認しています(Clin Exp Allergy 37: 358-370, 2007; Ann Allergy Asthma Immunol 113: 209-216, 2014)。並行して、健康寿命延伸を目指す研究を進める中で、マウスへビフィズス菌KM512を投与したところ、寿命延伸効果を発見し、2011年に論文発表をしました(PLoS One 6: e23652, 2011)。

当時、プロバイオティクス*でほ乳類の寿命が延びると考える人がいなかったため大きな話題となり、全国紙など50紙以上で報道されました。

* プロバイオティクス=食べてヒトに有益な作用をもたらす生きた微生物のこと。腸内環境を整え、病気になりにくい体を作ります。

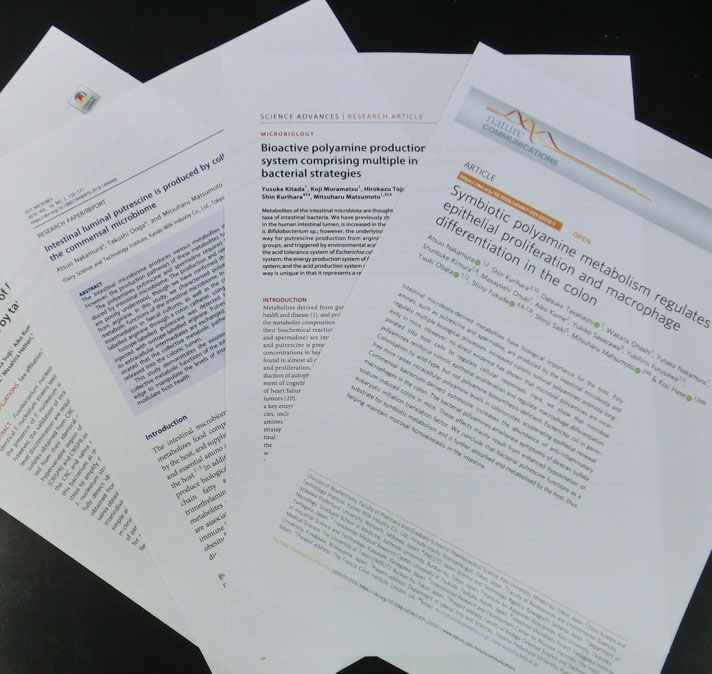

ポリアミンの研究

ポリアミンは、全生物の全細胞に含まれており、細胞の健全性に不可欠な物質です。ビフィズス菌LKM512の効果を調べているときに、もしビフィズス菌LKM512の摂取で、腸の中でポリアミンが増えていたら面白いと測定してみたところ、多くの被験者の糞便中ポリアミン濃度の上昇が確認されました(FEMS Immunol Med Microbiol 31: 181-186, 2001)。そこから、本格的に研究を進めています。

ビフィズス菌LKM512とアルギニンを併用摂取することで、殆どのヒトの腸内細菌叢に安定的にポリアミン産生を誘導することに成功すると共に(Sci Rep 4: 4548, 2014)、そのポリアミン産生経路を中間分子や遺伝子レベルで解明することに成功しています(Sci Adv 4: eaat0062, 2018; Gut Microbes 10: 159-171, 2019)。

ポリアミン産生菌(野生株)と非産生菌(ポリアミン産生菌のポリアミン合成遺伝子を破壊)をそれぞれ単独で定着させたマウスを用いて、ポリアミンの腸管の健全化作用を証明するなど(Nat Commun 12: 2105, 2021)、科学的エビデンスにも強くこだわっています。なぜなら、「なぜ、効果があるのか?」ということがわかった商品をお客様にお届けするためです。

また、ポリアミンの機能を文献的に深く学び、また実験を通して発見していく過程で、動脈硬化予防に有効性があるとの仮説を立てました(化学と生物 59: 598-604, 2021)。実際に、ビフィズス菌LKM512とアルギニンを適量添加したヨーグルトを摂取することで肥満傾向の健常成人の血管内皮機能が改善されることがわかりました(Nutrients 11:1188, 2019)。

我々が腸内細菌叢の産生するポリアミンの保健効果を最初に論文にしたのは2001年です(FEMS Immunol Med Microbiol 31: 181-186, 2001)。それから20年以上取り組んでおり、その後、20報以上のポリアミン関連の研究論文を発表し、賞を頂いたり、国内外から共同研究のオファーを受けたりする状態になりました。その共同研究のおかげで、今では多くの臓器の疾病を対象にポリアミンの効果を調べており、たとえば、血管内皮機能や認知機能の改善など研究対象は広がっています。

腸内細菌叢が作る代謝産物の研究

ポリアミン研究をきっかけに、腸内細菌叢が産生する低分子の代謝産物の重要性に着目しました。その過程で、網羅的に代謝産物を一斉解析するメタボロミクスという技術に出会いました。当研究所はいち早くその技術を取り入れ、世界に先駆け、腸内細菌叢が作る代謝産物をリスト化しました (Sci Rep,p2233,2012)。 その論文が掲載された時は、約20紙に掲載されました。その後も、腸内細菌叢と脳や血液など生体内代謝産物との関わりを調べたり (Front Syst Newrosci 7:9,2013; PLoS One 12: e0169207; BMC Microbiol 18:188, 2018)、腸内細菌叢の作るD‐アミノ酸の網羅的測定をしたり(Sci Rep 8: 17915,2018)、糞便や血液中の代謝産物を検出する技術開発を続けています。

また、牛乳中に合まれる乳糖を腸内細菌が利用して産生する水素ガスも代謝産物の一つで、水素ガスが牛乳や食物繊維類の潜在的な機能ではないかと探っています。例えば、食物繊維類を使って水素ガスを産生しやすい飲料を開発するなど、その機能の研究なども積極的に取り組んでいます(J Funct Foods 35: 13-23,2017; Ocular surface 17: 714-721,2019; Nutrients 14:4875-4875, 2022)。

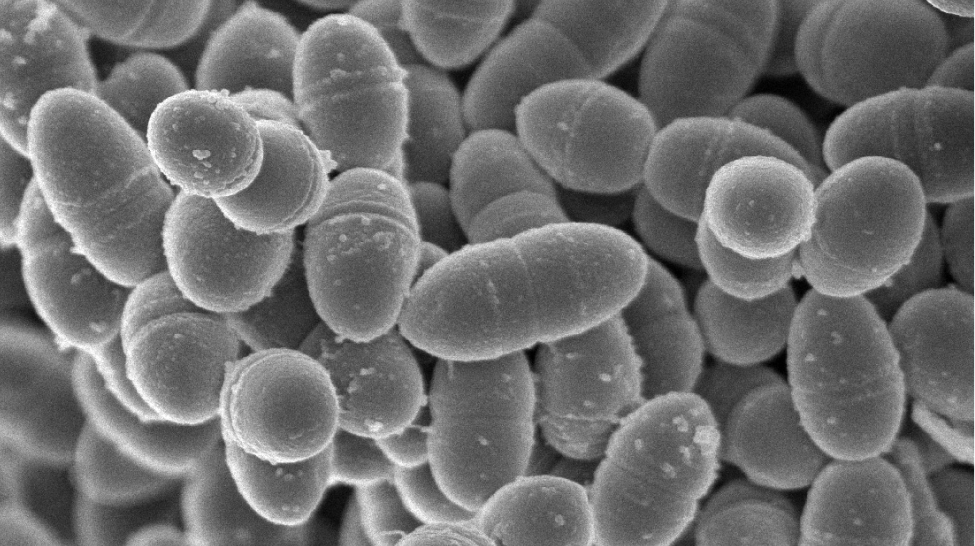

B1乳酸菌の研究

B1乳酸菌(Lactococcus lactis 11/19-B1)は、東京大学薬学部でカイコを使用した研究で自然免疫を活性化する力が優れていると選抜された乳酸菌です(Drug Discov Ther 10: 49-56, 2016)。

自然免疫とは、体内に侵入した病原体などをいち早く認識し、最初に攻撃する最前線の防御システムです。コロナ禍の2020年、B1乳酸菌は哺乳類でも同じ作用があるのだろうかと、ヒト細胞やマウスで自然免疫に関する試験を始めました。

その結果、B1乳酸菌は、感染細胞やがん細胞を攻撃するナチュラルキラー細胞を活性化する作用や、様々な免疫系因子(サイトカイン、ケモカイン)を誘導する作用を持っていることがわかってきました。

引き続き、ビフィズス菌LKM512とは異なるタイプのプロバイオティクスとしてB1乳酸菌のポテンシャルを探索したいと考えています。

腸内の悪玉因子の研究

善玉因子としてポリアミンの研究をしていますが、悪玉因子の研究もしています。悪玉因子のことを詳しく知ることで、その予防法を発見し、新しいタイプの機能性食品の創出を目指しています。

たとえば、大腸癌の増悪化にかかわるフソバクテリウム・ヌクレアタムという菌がいます。我々は、大腸癌の組織の中で悪さをしているこの菌が口腔内由来であることを全ゲノム解析で明らかにしました(Gut 68:1335-1337, 2019; Microbiol Spectr e05123-22, 2023)。

また、動脈硬化の発症に関与している腸内細菌叢の代謝産物であるトリメチルアミンの研究も行っています。ビフィズス菌LKM512の摂取で糞便中トリメチルアミン濃度が減少することもわかっており(J Funct Foods 36: 94–101, 2017)、非常におもしろい研究です。

品質保証のための分析研究

安全・安心な商品をお届けするため、日々、分析データを蓄積しています。

公定法に則り、正確に測定することが求められるため、分析対象は正確且つスピーディーに分析します。

また、商品開発の過程で新しく分析対象が生じた場合は、分析法を検討し、構築します。共に、日々の鍛錬と経験・知見の蓄積と共有、さらに日々の機器類のメンテナンスが重要です。

具体的には、以下のようなものがあります。

・表示に関わる栄養成分などの分析

・お申し出品の分析(異物・微生物・異臭など)

・他部署と連携して対策法の提示とお客様への

説明のサポート

・社内標準検査法の制定

・工場の品質管理部門への指導、援助

・検査技術研究などの教育活動

研究所の設備・機器類

当研究所で使用している設備・機器類です。

定番のものから最新のものまで、これらの機器類に支えられて研究が行われています。

-

超高速液体クロマトグラフィー(UPLC)

Acquity H class, Waters液体試料中の化合物を分離・検出する機械。主に、糞便、血液試料、食品中のポリアミン類の濃度測定に使用しています。

-

マイクロプレートリーダー

Synergy H1, BioTekマイクロプレート(写真左下、多数の穴がある平板プレート)に入れた液体試料の光強度を測定する機械。本機は吸光(紫外線など)の他に、蛍光、発光モードであらゆる波長の光が測定できます。ELISA法で生体試料中の物質濃度の定量などに使用することが多いですが、レポーター遺伝子アッセイなど、他にも幅広い用途に使用しています。

-

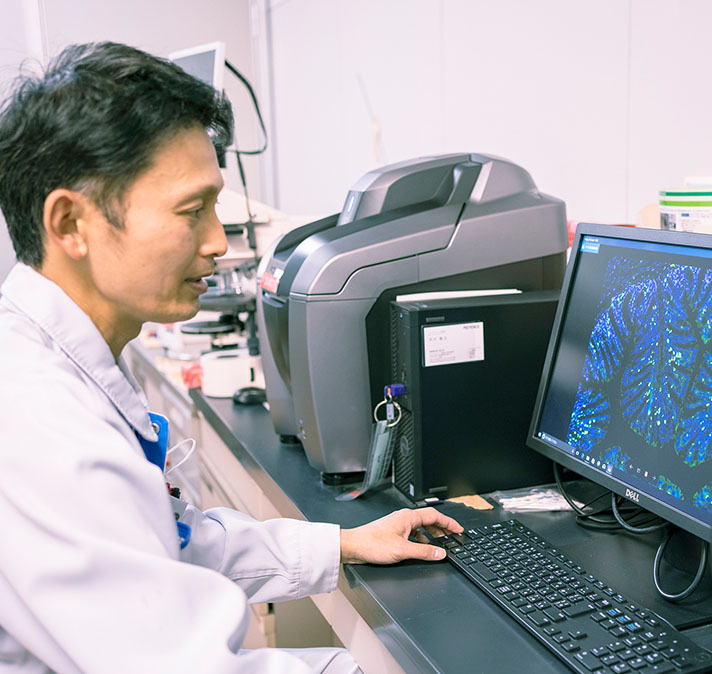

オールインワン蛍光顕微鏡

BZ-X810, KEYENCE組織や細胞内のタンパク質や分子などを光らせて、位置、強度、数などを観察する顕微鏡。当該モニタに映っているのは腸管で、核を青く、あるタンパク質を緑に光らせています。

-

ガスクロマトグラフィー・質量分析装置

GCMS-TQ8040 NX, Shimadzu試料を気化して含まれている成分を分離し、溶出した成分をイオン化し、イオンの質量に応じて検出・同定する装置。生体試料(血液や糞便など)中の有機化合物の定性・定量分析や、商品の品質管理における揮発性成分(におい成分)の定性・定量分析などに幅広く活用しています。

-

クリオスタットCM1860, Leica

凍結組織切片を作成する機械。大学との共同研究で実施している凍結組織を薄く切り出すために使用しています。

-

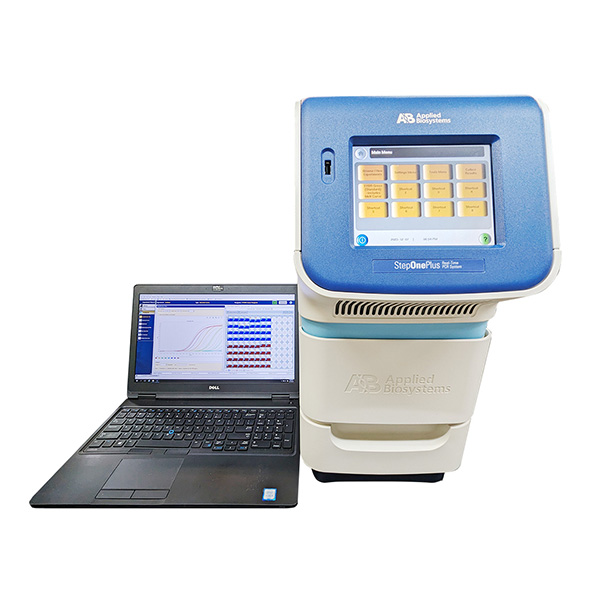

リアルタイムPCR システム

StepOnePlusPCRによりDNAが増幅している過程をリアルタイムでモニターすることで、試料中のDNAを定量する装置。主に、微生物の定量、細胞や組織中の標的遺伝子の定量に使用しています。

-

サーマルサイクラー

MJ Research PTC-200ポリメラーゼ連鎖反応(PCRPCR)により、試料中のDNA断片を増幅する装置。様々な分子生物学的実験に使用しています。

-

DNA/RNA 分析用マイクロチップ電気泳動装置

MultiNA, ShimadzuDNAやRNAのサイズや質を迅速かつ連続的に分析するマイクロチップ電気泳動装置。主に、抽出したRNAの品質や、ジェノタイピングに使用しています。

-

高速液体クロマトグラフィー(HPLC)

UV検出器、RI検出器、蛍光検出器

Alliance system, Waters液体試料中の化合物を分離・検出する機械。主に、糞便、血液試料、食品中の糖類やアミノ酸などの濃度測定に使用しています。

-

クリーンベンチ

環境中の菌を無くした環境で、主に微生物実験をするために使用します。シャーレに生育した菌をチェックしているところです。

-

ディープフリーザー

-80℃に設定されている超低温冷凍庫。数多くの糞便や血液サンプルなど、貴重なサンプルが保管されている。他にも2台、合計4台保有しています。

-

安全キャビネット

微生物等を封じ込め、安全な作業環境を実現する設備です。内部の試料の漏洩防止のために内部を低圧に保ち、フィルターを通して清浄化した空気を排出しています。当所では、微生物実験や細胞実験等に使用しています。

-

精密電子天秤

微量な試薬等を秤量します。

この機種は0.01mg、すなわち、10µg(1gの10万分の1)の単位で秤量できます。 -

オートクレーブ

蒸気で高温・高圧状態を作り出し、微生物を死滅させるための装置。微生物実験、細胞実験など、様々な実験に使用します。3台がほぼ毎日稼働しています。

発表論文

- 原著論文

Atsuo Nakamura, Mitsuharu Matsumoto. Role of polyamines in intestinal mucosal barrier function. Seminars in immunopathology 47(1): 9-9, 2025

- 原著論文

Saki Tsuno, Kazuki Harada, Mina Horikoshi, Marie Mita, Tetsuya Kitaguchi, Masami Yokota Hirai, Mitsuharu Matsumoto, Takashi Tsuboi.

- 原著論文

Mina Horikoshi, Kazuki Harada, Saki Tsuno, Tetsuya Kitaguchi, Masami Yokota Hirai, Mitsuharu Matsumoto, Shin Terada, Takashi Tsuboi.

アクセス

〒190-0182 東京都西多摩郡日の出町平井20-1

協同乳業(株)東京工場内

アクセス

- JR青梅線 「福生駅」西口より西東京バス「武蔵五日市駅行き」または「日の出折返場行き(菅瀬橋経由)」で「尾崎」停留所下車 徒歩約5分(「福生駅」西口よりタクシーにて約15分)

- JR五日市線 「秋川駅」下車徒歩約20分 (「秋川駅」北口よりタクシーにて約5分)